トイレに行く回数が減ってるけど、様子を見ていいのかな…?

最近元気がない気がするけど、どうしたら良い?

「ちょっとした相談だけのために、動物病院に電話するのもハードルが高いな…」と感じている方も多いかと思います。猫たちは言葉で伝えてくれないからこそ、飼い主さんが迷ってしまう場面はたくさんありますよね。

そんな中で注目されているのが、キャトログに新しく登場した「AI相談」です。キャトログだからこそ出来る“うちの子仕様”のアドバイスをしてくれる心強いサポーター機能となっています。

この記事では新しく登場したAI相談について「どういった場面で使えば良いの?」「使う際の注意点はある?」などの基本的な情報から、筆者が実際に使って感じた便利な使い方までご紹介します。

〈プロフィール〉

- 猫の飼育歴:6年目

- 迷い猫「くぅ」、保護猫「みり」と生活中

- 猫との遊びを充実させるアイテムを模索中

- キャトログを使い続けて【16ヶ月目】

キャトログをすでに使っている飼い主さんなら、このAI相談機能を活用しないのは非常にもったいないです。

どんなふうに相談できて、どんな返答がもらえるのか——この記事読めばしっかりイメージできるようになります。

キャトログのAI相談ってどんな機能?

キャトログの「AI相談」は、2025年3月に登場したCatlogアプリ内の新機能です。

ちょっと気になるけど、すぐに病院に行ったほうが良いかな…?

どうしたら良いか迷った時、すぐ相談できる相手がいるだけで気持ちが楽になりますよね。実際にどんなふうに使っていくのか、詳しく見ていきましょう。

アプリ内からすぐ使える“相談チャット”

キャトログの「AI相談」は、アプリ内から気軽に利用できるチャット形式のサポート機能です。

- Catlogアプリから簡単に利用できる

- 相談回数は1日5回まで

- 相談内容は300文字まで入力可能

- AI相談利用の追加料金は不要

猫の様子で気になることがあったとき、「どこから相談すればいいのか分からない…」「すぐに動物病院に行くべきか迷う…」というシーンで多いに役立ちます。

操作はとてもシンプルです。アプリのホーム画面にある「気になることをAIに相談」をタップし、「相談を入力」と書かれたフォームに相談内容を入力するだけで返事が返ってきます。

「元気スコアが低下してるってアラートがきてるけど、どうしたら良い?」や「おしっこの回数が減っている気がするけど、病院に行った方が良い?」など、自由入力で伝えたりするだけです。

AIがキャトログに蓄積されたデータも考慮して、今の状況に合わせたアドバイスを返してくれます。

相談内容っていっても、何を聞いたら良いかわからないな…。

AI相談には相談例も記載されています。普段から猫の様子を相談して、AI相談機能に慣れておきましょう。

AIだから24時間いつでも相談OK!

AI相談のもう一つの魅力は「いつでも相談できる」ことです。

- 仕事から帰宅後、夜遅くに「なんだか元気がない気がする…」と感じたとき

- 土日で病院が開いていない

- 猫の行動や様子に関して誰かに相談したいとき

24時間いつでも使えるからこそ何かあったときの“ひとまず相談できる相手”として、心の支えになってくれるAI機能です。

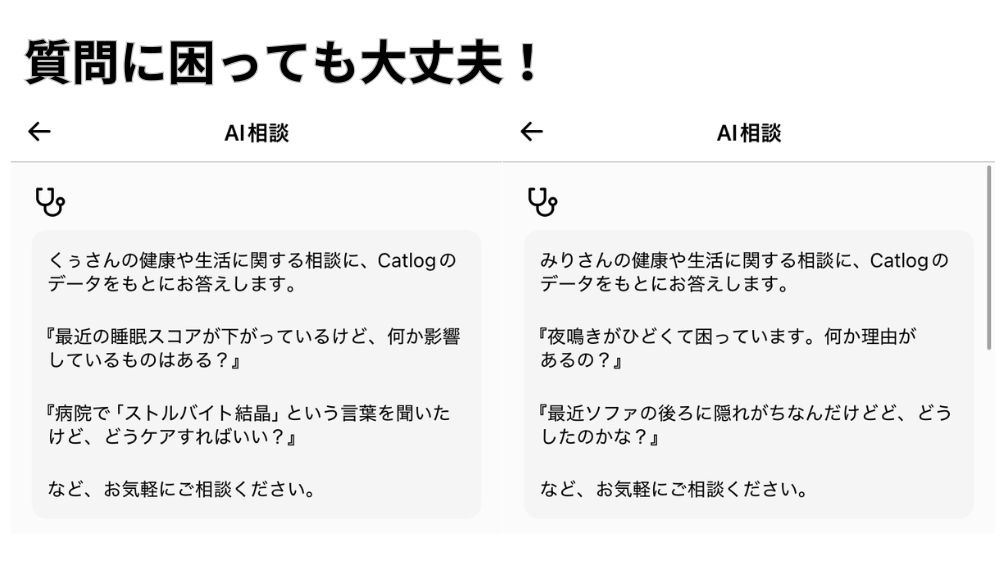

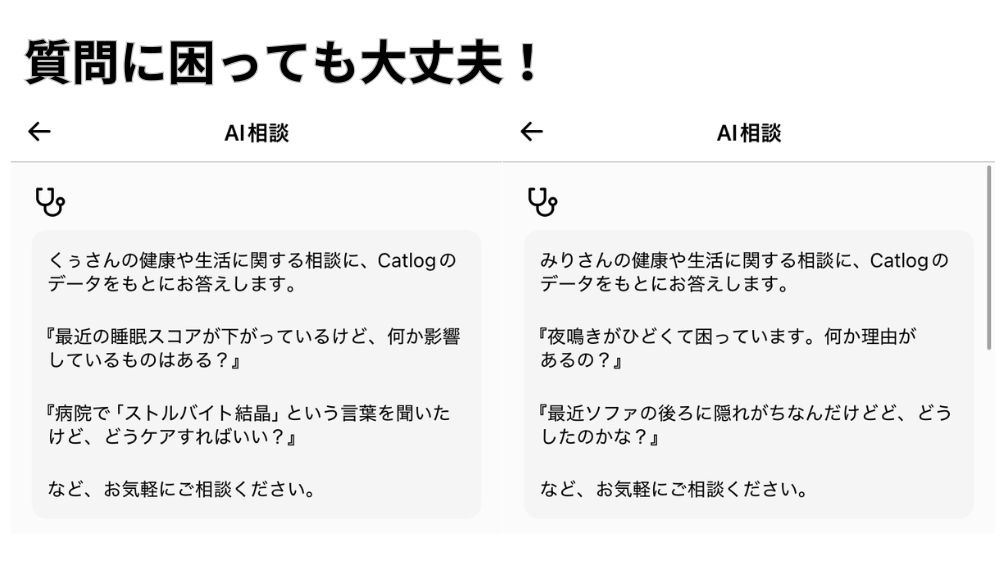

AI相談は“うちの子仕様”がすごい!

キャトログのAI相談が他のサービスと大きく異なるのは、日々蓄積された「うちの子の行動データ」をもとによりパーソナライズされたアドバイスを返してくれる点です。

“うちの子”のデータをもとに届く、安心のアドバイス

キャトログAI相談の最大の魅力はただのチャット相談ではなく、「うちの子」の行動データをもとにアドバイスが届くという点です。

- ごはんの回数、水飲みの回数(キャトログ)

- 睡眠時間、運動時間(キャトログ)

- 毛づくろいの時間(キャトログ)

- うんちの量や回数(キャトログボード)

- おしっこの量や回数(キャトログボード)

AI相談では飼い主さんが入力した相談内容だけでなく、キャトログの過去データもあわせてAIが読み取り「その子にとっての変化」をふまえて回答してくれます。

- トイレの回数が減ったのがたまたまなのか、徐々に減少しているのか?

- 食事を残す頻度がいつから増えているのか?

- 夜の活動量が急に落ちていないか?

人間の感覚や記憶だけでは見落としがちな変化も、データに基づく客観的な視点で補ってくれます。AI相談が“入力内容に対して定型分を返すだけ”ではない、安心できる理由のひとつです。

「病院に行くべきか迷うとき」の判断材料になる

いつもよりごはんを残してる気がするけど、元気はあるし…。

トイレの回数が少ないかも? でも今すぐ病院に行くほどかな…?

「ちょっと気になるけど判断できない」そんなモヤモヤを抱えたとき、キャトログのAI相談は判断のヒントをくれる存在になります。

相談内容に対して、過去の行動データもふまえながら「いつもと比べてどう違うか?」「このまま様子を見ていいの?」を客観的に整理してくれるのが特徴です。

本機能は、猫様の健康状態について診察・診断・治療を行うものではなく、病気の診断や予防を目的としたものではありません。回答はあくまで一般的な情報の提供を目的としており、獣医師の診療に代わるものではありません。必ず、飼い主さんの判断で獣医師を受診してください。

「Catlog」が獣医師監修のAI相談機能を提供!猫様の様子やデータの変化を感じたら24時間いつでも相談可能。通院判断が難しい猫様の味方に | 株式会社RABOのプレスリリース

しかしながらAI相談は診断を行うわけではありません。それでも、“何も手がかりがない状態”から一歩抜け出すヒントとして、飼い主さんの迷いを軽くしてくれます。

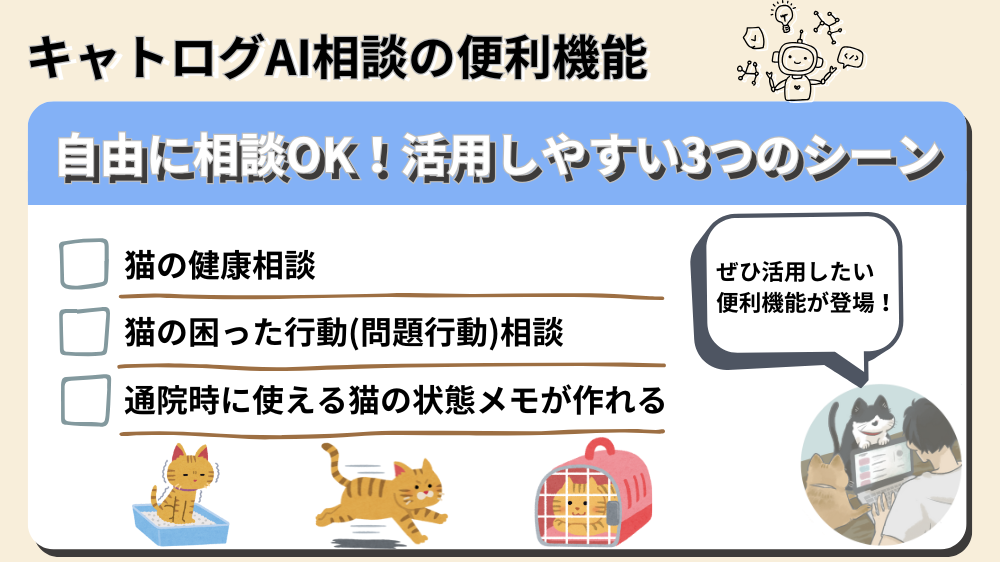

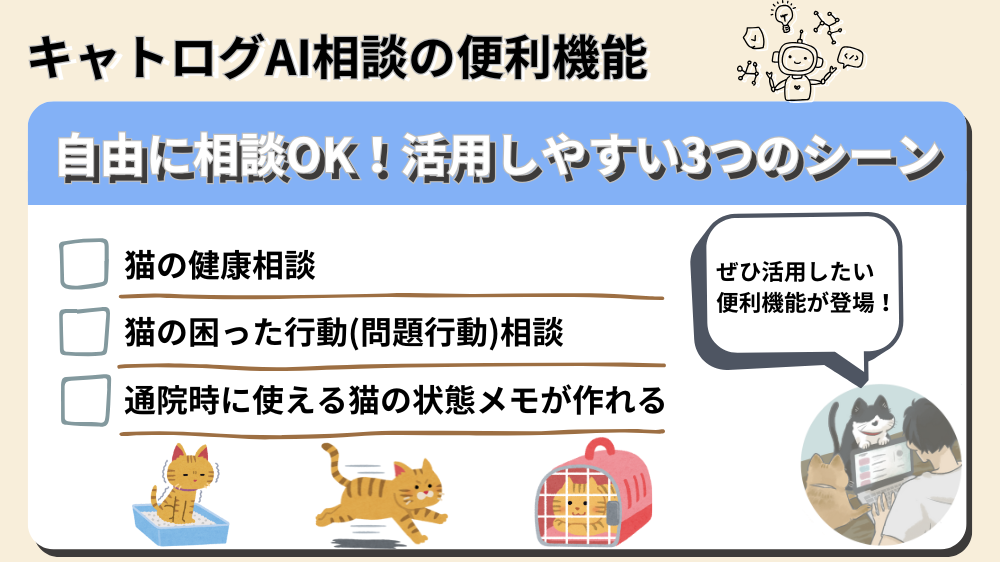

実際に使って感じた3つの便利ポイント

筆者がキャトログのAI相談に色々と質問内容を入力してみて感じた、便利な使い方をご紹介します。

猫を飼う上での困りごとも相談できる

AI相談って、体調が変化したときに使うものなの?

キャトログのAI相談は猫の体調の変化に対する相談だけでなく、猫を飼う上での困りごとも聞くことができます。

例えば「最近夜鳴きがひどいけど、どうしたら良い?」「壁紙で爪とぎをしてしまうけど、どう対処したら良い?」といった猫の行動に対する相談も可能です。

困った行動に対する対処方法に加えて、キャトログに蓄積されたデータを活用して問題行動が起きた要因を考察してくれるので、”うちの子仕様”のアドバイスをしてくれます。

動物病院への通院時に役立つ

動物病院で猫の様子を言葉で正確に伝えるのって、意外と難しいですよね。

いつから食欲が落ちてましたか?

最近、トイレの回数は減ってますか?

「記憶だけに頼って話したけど、うまく説明できなかった…」という経験がある方も多いのではないでしょうか。

キャトログAI相談に猫の様子で気になる点を入力して最後に「最近の様子を獣医の先生にどう伝えたら良いですか?」という言葉を追加してみてください。

キャトログが過去のデータを元に、獣医の先生に伝えた方が良い項目やアドバイスを教えてくれます。

獣医師に伝える情報が整理されているだけで、より的確な診察やアドバイスを受けやすくなります。

「うまく話せるか不安…」という飼い主さんこそ、キャトログとAI相談の“記録”が力になってくれます。

キャトログの機能についても相談できる

こちらはAI相談の本来の趣旨ではないかもしれませんが、キャトログの機能についても相談することが可能です。

キャトログは便利な機能やスコアが続々と追加されるので、調べる手間がぐっと省けたり、方向性がわかったりするだけでも使ってみる価値は十分あります。

キャトログを使い始めたばかりの頃や「この機能、ちゃんと使えてるかな?」と不安なときには、ちょっとした確認の相手としてAI相談を活用するのもおすすめです。

注意点も知っておこう|AIは万能ではない

あくまで判断材料のひとつ

キャトログのAI相談は飼い主さんが入力した相談内容と過去の行動データをもとに、今の状況に合ったアドバイスを返してくれます。ただし、あくまで「今の様子をどう考えるか」のヒントや判断材料であり、診断や治療を行うものではありません。

「なんとなく様子がおかしい」「目つきや動きが変」といった、直感的に“いつもと違う”印象を持ったときは迷わず動物病院に相談しましょう。

AIの返答はとても丁寧で参考になりますが「様子を見て大丈夫」と言われたとしても、飼い主さんが違和感を感じるなら、その感覚を信じることも大切です。

入力内容をあいまいにしない

AI相談は便利な機能ですが、質問内容があいまいだと返答も大まかなものになりがちです。

「最近の様子はどう?」「夜鳴きで困ってる」などシンプルな質問内容よりも、

「最近おしっこの1回量が減って、トイレの滞在時間も増えています。食欲には変化がみられないですが、どういった体調変化が考えられますか?」

といったように詳細な質問をした方が返答が返ってくる可能性が高いです。300文字まで入力できるので、可能な限り質問内容は細かく書いていきましょう。

AI機能が備わったとしても、飼い主さんがキャトログと2人3脚で猫たちの体調をチェックすることが重要なことには変わりません。

AI相談からの回答も吟味しよう

AI相談に日々色々な質問を入力していますが、AIからの返答も内容をしっかり確認する必要があります。

「最近1週間の食事回数(1日あたり)の推移を教えて!」と入力しても実際のデータとズレていたり、「1種間の尿量の推移を教えて!」と入力しても「昨日は76ml、一昨日は87mlでした」とほしい期間の推移を教えてくれなかったりもします。

AI相談は便利な機能ではありますが、まだまだ改善の余地がありそうです。使い方や質問内容を工夫して、活用していきましょう。

AI相談でいつでも猫の相談ができる

キャトログのAI相談は「いつもと違うかも?」と感じたときに、飼い主さんの不安な気持ちに寄り添ってくれるサポート機能です。キャトログに計測した猫の行動データと、あなたの相談内容をもとに、今の状況に合わせたアドバイスを届けてくれます。

・ちょっとした不安を誰かに相談したいとき

・獣医師に説明するために状況を整理しておきたいとき

キャトログを使っているなら、このAI相談を活用しないのはもったいないと思うほど、使いやすくて実用的な機能でした。

AI相談を活用することで「迷っていたけど、相談してよかった」——そう思える瞬間が、きっとあなたにも訪れるはずです。